Lintasan Tebu, Gula, dan Kolonialisme di Nusantara

Petikhasil.id, — Tak banyak yang tahu bahwa tebu tanaman manis yang kini identik dengan gula memiliki akar panjang dari tanah tropis Asia Tenggara dan Papua. Sebelum menjadi komoditas dunia, sebelum mengisi cangkir teh orang Eropa, tebu sudah tumbuh di tepian rawa dan lembah lembap Nusantara timur.

Peneliti tanaman tropis dari FAO (Food and Agriculture Organization) mencatat bahwa spesies Saccharum officinarum, atau tebu mulia, berasal dari kawasan Papua–Melanesia dan kemudian menyebar ke Asia Tenggara melalui pelayaran Austronesia sekitar 8.000 tahun lalu. Dari sini, tanaman itu menjelajah hingga India dan Tiongkok, dua wilayah yang kemudian menemukan cara mengekstrak dan mengkristalkan sari manisnya.

Dari India ke Dunia Arab

Sekitar 3.000 tahun silam, bangsa India di lembah Sungai Gangga menemukan cara merebus nira tebu hingga mengkristal. Mereka menyebutnya śarkarā asal kata “sugar” dalam bahasa Inggris. Pengetahuan itu kemudian dibawa oleh pedagang Persia dan Arab, dan menyebar luas ke Timur Tengah setelah abad ke-7.

Dalam literatur Islam klasik, gula bahkan disebut sebagai barang mewah. Para khalifah Abbasiyah di Baghdad menjadikannya simbol kemakmuran. Dari dunia Islam, teknologi pengolahan tebu menyeberang ke Eropa lewat Andalusia, Sisilia, dan akhirnya ke Kepulauan Canary, sebelum ikut menumpang kapal-kapal penjajahan ke Dunia Baru.

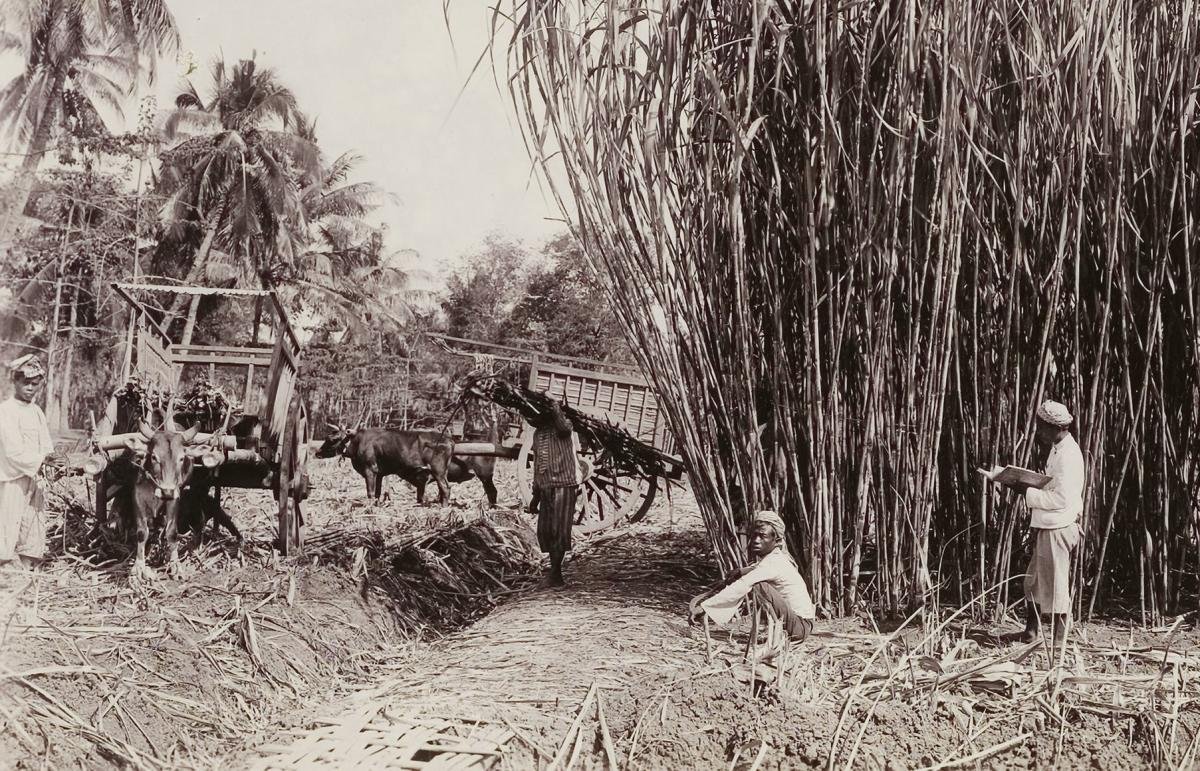

Tebu, Kolonialisme, dan Tanah Penjajahan

Abad ke-16 hingga ke-19 disebut para sejarawan sebagai the sugar centuries abad-abad gula. Di Karibia, Brasil, dan Afrika Barat, sistem plantation (perkebunan monokultur) muncul: tebu ditanam secara masif, diolah di pabrik, dan hasilnya diekspor ke Eropa.

Sejarah gula dunia berkelindan dengan perdagangan budak. Ribuan orang Afrika diperjualbelikan ke perkebunan di Kuba, Haiti, dan Jamaika. Gula menjadi emas putih baru: manis di lidah, pahit di sejarah.

Produksi global melonjak. Menurut catatan World History Encyclopedia, pada tahun 1800 saja, Inggris mengimpor lebih dari 200 ribu ton gula per tahun menjadi bahan baku utama bagi industri makanan, minuman, dan roti di Eropa. Namun di balik itu, jutaan buruh bekerja tanpa upah layak di bawah terik matahari.

Jejak Gula di Tanah Jawa

Di kepulauan Indonesia, tebu sebenarnya bukan tanaman baru. Catatan arkeobotani menunjukkan bahwa sejak masa Majapahit, orang Jawa sudah mengenal pemanis dari air tebu dan kelapa. Namun, tebu menjadi komoditas industri baru setelah masuknya sistem kolonial Belanda.

Pada abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa (1830–1870). Petani di Jawa diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, nila, dan tebu di sebagian lahannya. Hasil panen disetor ke pemerintah kolonial dengan harga murah, sementara tenaga kerja dan air irigasi dikuras untuk perkebunan.

Menurut arsip KITLV Leiden dan penelitian Benjamin Olken (MIT, 2020), pada masa puncak tahun 1930-an, ada lebih dari 180 pabrik gula beroperasi di Jawa, menghasilkan hampir 2,5 juta ton gula per tahun menjadikan Hindia Belanda salah satu produsen gula terbesar di dunia.

Daerah-daerah seperti Kediri, Mojokerto, Pasuruan, hingga Tegal dipenuhi pabrik tebu dan rel lori yang mengangkut batang-batang manis itu ke sugar mill. Banyak di antaranya masih berdiri hingga kini, meski sebagian besar terbengkalai.

Pahit-Manis Warisan Kolonial

Sistem perkebunan tebu kolonial bukan hanya meninggalkan bangunan pabrik, tapi juga struktur sosial-ekonomi yang timpang. Petani dipaksa menjual hasil panen pada harga tetap, sementara keuntungan utama mengalir ke pengusaha Eropa dan perusahaan-perusahaan Belanda seperti NHM (Nederlandsche Handel-Maatschappij).

Setelah sistem tanam paksa dihapus tahun 1870, muncul Politik Etis yang membuka peluang investasi swasta. Perusahaan gula Belanda seperti Krebet Baru, Rejosari, dan Trangkil tumbuh dengan teknologi modern dan menggunakan tenaga kerja lokal sebagai buruh kontrak.

Ekspor gula menjadi tulang punggung ekonomi kolonial Hindia Belanda menyumbang hingga 20% pendapatan ekspor pada 1925. Namun setelah Perang Dunia II dan kemerdekaan, banyak pabrik hancur atau dinasionalisasi.

Masa Setelah Merdeka

Pasca 1945, industri gula sempat mengalami kebangkitan singkat. Pada era 1970–1980-an, Indonesia masih bisa mengekspor gula, terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun sejak 1990-an, kondisi berbalik: konsumsi domestik tumbuh cepat, sedangkan produktivitas menurun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, Indonesian Sugar Cane Statistics 2023) menunjukkan produksi tebu nasional mencapai 2,36 juta ton gula pada 2023, masih jauh di bawah kebutuhan nasional sekitar 5,7 juta ton. Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu pengimpor gula terbesar di dunia, terutama dari Thailand dan Australia.

Kondisi ini dipengaruhi oleh pabrik tua berusia di atas 100 tahun, efisiensi rendah, serta keterbatasan lahan tebu di Pulau Jawa yang makin terdesak urbanisasi.

Tebu di Dunia Modern

Secara global, tebu kini menjadi salah satu tanaman paling luas ditanam di dunia, mencapai 26 juta hektare. Brasil, India, Tiongkok, dan Thailand mendominasi produksi dengan sistem integrated sugar mills pabrik yang tidak hanya menghasilkan gula, tapi juga etanol, listrik biomassa, hingga pupuk organik dari ampas tebu.

FAO mencatat bahwa satu hektare tebu modern dapat menghasilkan hingga 80 ton tebu dengan rendemen 10–12%. Teknologi drip irrigation, varietas tahan kekeringan, dan sistem precision farming mulai diterapkan di banyak negara.

Berita Lainya: Dorong Kemandrian Pangan, Pemprov Jabar Perluas Pengembangan Sorgum | PTPN Minta 500.000 Hektare Lahan Untuk Swasembada Gula

Indonesia juga mulai mengejar lewat program Revitalisasi Industri Gula Nasional yang digagas Kementerian Pertanian, termasuk pembangunan pabrik baru seperti Pabrik Gula Bombana (Sulawesi Tenggara) dan PG Jatiroto (Jawa Timur) yang tengah dimodernisasi.

Peluang Energi dan Bioetanol

Menariknya, masa depan tebu tak lagi hanya soal gula. Ampas dan molase (tetes tebu) kini diolah menjadi bioetanol bahan bakar nabati ramah lingkungan. Brasil telah menggunakan etanol dari tebu sebagai campuran bensin sejak 1970-an dan kini menjadi produsen etanol terbesar di dunia.

Indonesia juga memiliki potensi serupa. Berdasarkan riset Badan Litbang ESDM (2024), satu ton tebu dapat menghasilkan 70–85 liter bioetanol. Dengan 2,3 juta hektare lahan potensial, potensi energi dari tebu dapat menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan nilai ekonomi petani.

Tebu dan Jejak Sosial di Desa

Namun, di balik pabrik dan angka statistik, ada wajah-wajah manusia. Di banyak desa Jawa Timur, tebu masih ditanam secara gotong royong. Petani seperti Paidi (56), penggarap lahan di Kediri, mengaku menanam tebu bukan hanya untuk keuntungan.

“Kalau tebu itu, panennya lama, tapi hasilnya pasti. Ada rasa tenang karena dari zaman kakek juga begitu,” ujarnya saat ditemui Petik Hasil.

Tebu bukan sekadar komoditas. Ia bagian dari ritme hidup, dari tradisi panen giling yang membawa keramaian di sekitar pabrik. Setiap musim tebang, ribuan truk memenuhi jalan desa, aroma nira rebus memenuhi udara, dan ekonomi kecil pun berputar.

Refleksi: Dari Manis ke Makna

Sejarah gula adalah cermin dari peradaban manusia: tentang penemuan, kolonialisme, dan adaptasi. Dari rawa Papua hingga kebun Cilegon, dari kapal Portugis hingga mesin milling di Mojokerto, tebu telah menempuh perjalanan panjang.

Kini, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar menanam lebih banyak, tetapi menanam dengan nilai tambah. Modernisasi pabrik, diversifikasi produk, dan kolaborasi riset menjadi kunci agar gula Indonesia tidak terus berada di bawah bayang impor.

Di balik manisnya gula, tersimpan pelajaran bahwa setiap kemakmuran perlu diolah dengan keadilan. Sebab dari tebu kita belajar: untuk menghasilkan manis, ia harus lebih dulu direbus, diperas, dan diuji oleh panas seperti bangsa ini yang masih terus mencari keseimbangannya antara masa lalu dan masa depan. (Vry)